Spécisme et patriarcat

Spécisme et patriarcat, deux problèmes localisés

Comme tout concept, émergeant ou non, les concepts de « spécisme » et de « patriarcat » visent à identifier un problème donné, dans un contexte donné. Ils renvoient chacun à un système de domination spécifique qui s’est construit dans l’histoire des sociétés occidentales, et c’est en tant que tels que nous en aborderons la critique. Ainsi, lorsque nous évoquons les problèmes liés à ces phénomènes, nous ne nous référons non pas à l’humanité entière ; mais au contexte particulier que sont les sociétés occidentales (et plus largement, les sociétés occidentalisées, mais il nous semble tout de même plus approprié de se limiter à ce que nous connaissons le mieux) : un contexte qui comprend le capitalisme et qui s’inscrit dans un certain héritage chrétien. Cela ne signifie bien sûr pas que ces phénomènes n’existent pas ailleurs ni qu’ils sont moins graves là où ils existent également, mais que nous ne pouvons les calquer indifféremment à chaque société, à chaque culture, seulement parce que nous voyons ou croyons voir des similitudes. C’est pourquoi notre critique antispéciste ne porte ni sur les habitudes des consommateurs, ni sur les modes de vie des populations non-occidentales qui ont recours aux animaux pour vivre : nous critiquons au contraire le spécisme en tant que système de domination, d’oppression institutionnalisée et culturelle, qui tue des milliards d’animaux tous les jours dans des abattoirs, force la reproduction ainsi que la production de produits animaux à la chaîne, accapare les territoires par l’extractivisme ou l’étalement urbain en méprisant la biodiversité, et ainsi de suite.

Des dynamiques de domination communes

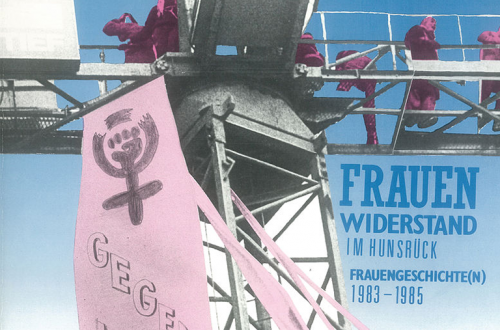

La croyance en la possibilité d’une convergence entre féminisme et antispécisme se fonde sur le constat des croisements entre spécisme et patriarcat. De fait, les femmes sont fréquemment animalisées : morceaux de viande (des remarques telles que « t’es bonne » jusqu’à l’imagerie utilisée dans certaines publicités pour de la viande exposant des femmes dénudées), injonction ou obligation à la reproduction, multiples insultes et appellations à l’encontre des femmes renvoyant à des animaux, êtres irrationnels et sensibles… les comparaisons entre femmes et animaux ne manquent pas. De même, le fait de travailler et de consommer la viande est associé à la virilité (à titre d’exemple, 98 % des chasseurs sont des hommes ) ; et les hommes végétariens, végans ou militants animalistes sont souvent perçus comme efféminés.

Il semble que les hommes, en tentant de s’extraire de leur position de dominants dans le système spéciste, remettent également en question leur position dans le système hétéropatriarcal. Les femmes au contraire, qui sont du fait de leur éducation davantage portées à la compassion, agissent de manière conforme à leur genre lorsqu’elles se préoccupent du sort des animaux. Ainsi, qu’il s’agisse de ceux des femmes ou des animaux, les corps sont renvoyés à de la chair commercialisable, consommable, périssable, jetable, dont l’unique valeur provient de l’utilité que peuvent en tirer les dominants. Les deux systèmes de domination trouvent ainsi des échos l’un dans l’autre.

Justifier la domination par l’irrationalité et la sensibilité

Peut-être pouvons-nous éclairer ces croisements à la lumière de la distinction conceptuelle entre raison et sensiblerie. Nous trouvons chez les Anciens déjà une identification des hommes et des êtres humains à la raison, et des femmes et des animaux aux passions. Dans les Politiques et plus encore dans les traités biologiques et zoologiques d’Aristote, le dualisme homme-femme correspond au dualisme forme-matière : les hommes sont l’ordre et la raison, tandis que les femmes, en cela plus proches des animaux, sont le corps, les passions, le chaos. Elles sont alors incapables de gouverner la famille et la cité : la supériorité institutionnelle des hommes sur les femmes et du même geste la distribution de leurs rôles respectifs au sein de ces institutions s’en trouvent légitimées par une prétendue loi naturelle. En ce qui concerne les animaux, Aristote ne leur refuse pas toute forme d’intelligence. Il leur confère en effet, à différents degrés, une intelligence pratique. Cependant, cette intelligence a toujours pour fin la conservation de soi-même en subvenant aux besoins du corps : elle permet à l’animal de se nourrir, de se reproduire, etc. La raison, le logos, reste bien l’apanage des êtres humains (et donc plus particulièrement des hommes).

« [l’infériorité féminine] est toujours considérée comme l’œuvre de la nature. Mais la nature, dans la pensée grecque, est souvent définie par référence au monde animal. »

Suzanne Saïd, Le Monde à l’envers. Pouvoir féminin et communauté des femmes en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 20

Une telle naturalisation de la dichotomie raison-sensibilité se retrouve bien des siècles plus tard, chez nombre de modernes. Si cette période de l’histoire de la philosophie et des sciences a cherché à rompre avec le finalisme aristotélicien, on y retrouve tout de même cette vision en ce qui concerne la distribution des rôles de genres et la fonction utilitaire assignée aux animaux. Spinoza, par exemple, fonde le droit des hommes à gouverner par leur intelligence, encore une fois prétendue supérieure à celle des femmes selon une « loi naturelle ». Les femmes trouvent quant à elles leur valeur aux yeux des hommes dans leur « beauté » et dans le « désir sensuel » qu’elles provoquent (Spinoza, Traité Politique, XI, 4, 1677). Une dizaine d’années plus tard, dans le Second Traité du gouvernement civil, Locke assimile la terre ainsi que « les fruits qu’elle produit naturellement » et « les bêtes qu’elle nourrit » à un état sauvage, naturel, incultivé. Ils ont pour finalité d’être utiles à l’homme qui, doté de raison et en cela supérieur à la terre et aux autres êtres vivants, se doit de les soumettre, par son travail, pour satisfaire ses besoins. Ce geste légitime le droit de l’homme à s’approprier la terre et, ce faisant, tous les êtres qu’elle héberge (Locke, Second Traité du gouvernement civil, chapitre V, « De la propriété », 1690).

Ainsi s’opère-t-il à l’époque moderne une distinction conceptuelle qui, encore aujourd’hui, structure notre rapport au monde : celle entre nature et culture. D’un côté la culture, lieu de rationalité incarnée par l’homme cisgenre (c’est à dire dont le genre correspond à celui assigné à la naissance, par opposition au terme de transgenre), être-sujet neutre et capable d’objectivité ; et de l’autre la nature, lieu de sensibilité, de la femme, de la terre et des animaux, êtres-objets inaptes à la rationalité et dont la finalité est d’être assujettie et utilisable par les dominants.

Cette cosmologie dualiste donne tout son sens au critère de hiérarchisation des êtres, et donc à la justification des oppressions : la rationalité. Ainsi est-il normal que la souffrance animale importe peu, puisqu’ils ne sont pas doués d’intelligence ; il serait même naturel qu’ils souffrent pour satisfaire les besoins des hommes. De même l’avis des femmes est accessoire voire méprisable : elles seraient hystériques, pleurnichardes, perpétuelles prisonnières de leurs sens. Mais la rationalité est-elle une donnée universelle ? Quand bien même le serait-elle, pourquoi devrait-elle constituer un critère de hiérarchisation et de domination des êtres ? Un tel critère n’existe pas en soi, naturellement : il se constitue conformément aux avantages de ceux qui l’instituent. Pour ne proposer qu’un exemple parmi une multiplicité de choix, si le critère de hiérarchisation entre les espèces était non pas l’intelligence, mais l’acuité des sens, sans doute serions-nous bien bas dans la pyramide. Questionner cette notion de rationalité – ses origines, son statut, sa prétendue universalité, les intérêts qu’elle sert et ainsi de suite – présente une piste de réflexion importante, tant pour les luttes féministes qu’antispécistes.

L’utilité d’une convergence

Bien entendu, le constat de l’existence de mécaniques communes au spécisme et au patriarcat ne signifie pas qu’il faille nier pour autant la spécificité de chacune de ces dominations. Il ne s’agit pas de tomber dans l’écueil de la dissolution de l’une dans l’autre. En revanche, la mise en évidence des structures analogues qui les articulent permet de franchir un nouveau pas non négligeable dans les pensées féministes comme antispécistes.

La question de l’animalisation des femmes est un thème fréquemment souligné et dénoncé par les féministes, mais son caractère spéciste – le fait d’être comparé-e à un animal étant généralement dégradant – n’est que très peu évoqué. Quand il l’est, c’est souvent très vite remis en question, sous prétexte que la souffrance animale serait moins importante ou que les animaux n’en auraient que faire d’être utilisés comme insultes. Pourtant, au-delà de la question de la hiérarchisation des souffrances ou de la préoccupation des animaux quant à l’image que les humains véhiculent d’eux (ce dernier point n’ayant en effet que peu d’intérêt), le fait de refuser l’animalisation des femmes sans remettre en question l’armature spéciste qui la sous-tend revient à valider, voire à renforcer, l’un des critères et des outils fondamentaux sur lesquels s’articule l’oppression.

La lutte féministe est-elle vouée à simplement vouloir hisser le statut social des femmes à celui des hommes sans remettre en question les critères sur lesquels s’opèrent leur discrimination, plutôt que de chercher à détruire les racines mêmes des inégalités ? Un croisement des grilles de lecture féministes et antispécistes présente sans doute l’un des moyens de dépasser ce but illusoire du féminisme, celui qui voit la libération des personnes sexisées (c’est-à-dire subissant le sexisme, ce qui inclut en plus des femmes, les hommes transgenres, les personnes non-binaires, etc.) dans l’alignement de leur condition sur celle de leurs dominants. La lutte antispéciste quant à elle ne peut faire abstraction du féminisme : refuser les inégalités entre les espèces suppose nécessairement de refuser celles à l’intérieur d’une même espèce. Ainsi, la convergence du féminisme et de l’antispécisme semble ouvrir la voie à un nouveau degré de radicalité. Combattre une domination particulière nécessite de s’allier aux autres luttes : les différents systèmes d’oppressions s’alimentent et se renforcent les uns les autres. Ajoutons à cela que l’établissement d’un rapport plus sain aux animaux, qui à terme serait dénué de domination, améliorerait sans aucun doute les rapports interhumains : les animaux favorisent le développement de l’empathie chez les enfants, peuvent contribuer à réduire le stress, etc. Si nos luttes sociales cherchent à tendre vers la mise en place d’une société fondée sur l’empathie plutôt que sur la domination, nous ne pouvons plus faire l’impasse sur le spécisme. Ou bien on détruit la domination partout, en comprenant sa structure globale autant que ses formes particulières, ou on ne la détruit nulle part.

Juliette Bonnet